最近甘肃天水麦积区培心幼儿园的血铅事件,又一次将国内检测行业乱像放在公众视线下炙烤,更揭开了中国检测行业长期存在的公信力伤疤。

2025年7月初,甘肃天水麦积区培心幼儿园,家长们发现孩子反复腹痛、食欲不振甚至抽搐。当第一个血铅检测结果出炉时,恐慌蔓延开来——铅中毒。

更令人震惊的是,当家长们自行带孩子前往西安检测后,同一孩子的血铅值竟与天水官方检测结果相差20至80倍不等。“7月2日天水检测20μg/L,7月4日西安检测400μg/L,48小时飙升20倍?”一位家长在社交媒体上发出绝望质疑。检测结果的巨大鸿沟不仅撕裂了公众信任,更揭开中国检测行业长期存在的公信力伤疤。2025年6月底,天水市麦积区培心幼儿园多名幼儿陆续出现不明原因的腹痛、食欲减退和神经功能异常症状。7月1日晚,随着第一位家长将孩子的血铅检测异常报告发布到社交媒体,一场震惊全国的公共卫生事件就此爆发。7月3日凌晨,公安部门在培心幼儿园查获关键证据:包装上明确标注“不可食用”的彩绘颜料。经检验,这些被稀释后用于食品制作的颜料含有高浓度铅元素。检测结果显示:幼儿园早餐留样的三色红枣发糕铅含量达1052毫克/千克,晚餐留样的玉米卷肠包铅含量更是高达1340毫克/千克,而国家标准规定的食品污染物铅限量为0.5毫克/千克——超标2680倍。

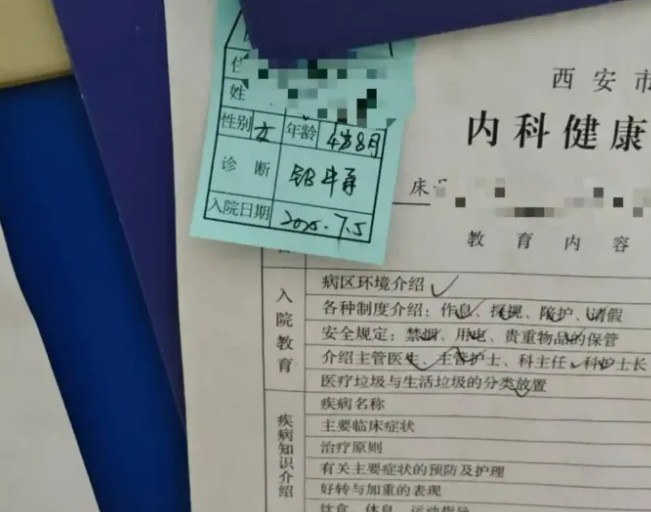

幼儿园运营者为了扩大生源、增加收益,竟授意后厨人员通过网络平台购买廉价的工业用彩绘颜料,用于制作色彩鲜艳的儿童食品。这种对利润的疯狂追逐,直接导致251名幼儿中的233人被确诊为血铅异常。截至7月7日晚10时,天水市麦积区培心幼儿园251名幼儿已全部检测。根据血铅标准认定,血铅异常233人、正常18人。国家卫健委、国家疾控局调派专家团队赶赴现场,三家省市级定点医院开辟绿色通道,201名患儿已入院接受治疗。治疗方案采用“3+4+3”模式:输液3天,休息4天,再输液3天,这是一个疗程。7月8日,天水市联合调查组通报案件进展:幼儿园园长朱某琳、投资人李某芳等8人因涉嫌生产有毒、有害食品罪被刑事拘留,另有2名涉案人员被取保候审。但比司法进展更牵动人心的,是那些躺在病床上的孩子——铅对幼儿智力发育和神经系统的损害往往是不可逆的,家长们守在医院走廊,最担忧的是“孩子之后会不会有后遗症”。

当甘肃天水的家长们拿到两地截然不同的检测报告时,一场关于检测公信力的危机全面爆发。部分案例中,天水与西安的检测结果相差20-80倍,这种悬殊差异已无法用合理误差解释。

1. 技术规范差异的四重矛盾

检测方法差异成为首要焦点。西安市中心医院采用被世界卫生组织推荐为金标准的石墨炉原子吸收光谱法,使用静脉血采样,对设备精度和操作规范要求极高。而天水检测方法始终未公开,多位家长反映当地检测使用指尖血采样。皮肤科专家指出:“指尖血易受皮肤表面铅污染或挤压溶血影响,可能导致结果偏低30%-50%。若使用低精度设备(如简易电化学法),误差将进一步放大”。单位换算疑云同样令人困惑。血铅单位存在微克/升(μg/L)和微克/分升(μg/dL)两种体系(1 μg/dL = 10 μg/L)。有家长质疑若天水误将西安的μg/L数据当作μg/dL上报,理论差异可达10倍。然而在极端案例中,差异远超此范围——一名患儿天水检测690μg/L,西安实测319.66μg/L;另一患儿天水报告20μg/L,西安检测400μg/L,48小时“飙升”20倍,完全违背铅在人体内半衰期约30天的医学常识。采样操作规范性存在重大疑问。静脉血采样需严格避免污染,需使用无铅试管、无菌操作。但多位家长反映天水检测未提供采样环境说明,部分样本在幼儿园内集中采集,环境可能存在交叉污染风险。而西安医院由专业职业病科操作,全程标准化流程,并出具盖章书面报告。极端数据矛盾案例更是引发公众强烈质疑:一名未入园幼儿(家属)在西安检测血铅值仅为8.7μg/L,而同家庭就读涉事幼儿园的姐姐血铅高达268μg/L,这一对比直接排除了家庭环境铅暴露的可能性,确证污染源在幼儿园内。当家长要求天水检测部门提供原始报告时,得到的仅是电话口头通知结果(如“14.028 μg/L”),拒绝提供书面报告或检测机构名称。而西安医院提供完整书面报告,包含检测方法、参考值及实验室签章。这种透明度差异加剧了公众质疑。更令人不安的是历史的重演。有网友尖锐指出:“前后横跨20年,为啥天水市指定的检测部门的检测结果,永远跟其他检测单位的检测结果出入极大呢?”2005年天水麦积区甘泉镇吴家河村血铅中毒事件中,当地检测结果就与兰州、西安专业机构的检测结果出现过惊人悬殊。20年后,同一地区的检测公信力问题再度爆发。甘肃血铅事件绝非孤立,它与近期充电宝CCC认证失效事件共同指向中国检测认证体系的系统性危机。当安普瑞斯公司74张CCC证书被暂停或撤销时,当电饱饱充电宝完全缺失3C标识却仍在市场流通时,公众不得不问:我们还能相信哪些认证?血铅检测悬殊事件暴露出我国检测方法标准化严重不足。重建公信力的第一步是建立全国统一的强制性技术规范:- 采样标准化:明确规定血铅检测必须采用静脉血采样,淘汰指尖血等不准确方法

- 设备准入制:建立检测设备国家认证目录,淘汰精度不足的简易设备

- 人员资质认证:实施检测人员国家注册制度,杜绝无资质人员操作关键设备

市场监管总局已在《质量认证行业公信力建设行动方案(2024—2026年)》中提出目标:到2026年底,“认证结果真实有效并得到广泛采信”。但这需要具体技术标准支撑,而非空泛原则。2024年前三季度,全国市场监管部门共查办各类认证违法案件6049件。但数量背后,监管有效性存疑。充电宝CCC认证实施一年后,市场仍充斥无证产品,暴露监管链条断裂:- 过程监管缺失:获证企业擅自变更材料(如安克创新供应商私自改变电芯材料);

- 市场清查不力:共享充电宝行业旧设备更新滞后成为借口。

- 区块链溯源:对检测样本实施区块链存证,确保全程可追溯;

- 飞行检查:对认证机构实施不预告突击检查,曝光虚假认证;

- 终身追责:建立检测人员终身责任档案,重大事故永久禁业。

市场监管总局执法稽查局副局长佟波强调需“加强行刑衔接,健全打击治理虚假认证长效机制”。当检测造假可能面临刑事责任而非罚款了事时,行业风气才可能根本转变。公信力危机本质是信任危机。化解之道在于彻底打破检测黑箱:- 原始数据开放:强制检测机构公布原始记录、质控数据和检测环境参数;

- 交叉验证机制:重大公共卫生事件中,样本自动分送三家异地机构平行检测;

- 公益诉讼制度:赋予消费者组织对检测机构的公益诉讼权。

中国工程院院士舒印彪指出:“公信力是TIC(检测、检验和认证)行业高质量发展的内在灵魂”。当西安检测报告因其透明完整获得公众信任时,整个行业应从中领悟:透明度不是成本而是投资。充电宝CCC认证乱象揭示更深层问题——认证本应是质量背书,却沦为市场准入的“纸面通行证”。电饱饱等品牌以“旧批次未及时更新”为借口规避责任,反映认证与产品质量实质脱钩。- 认证责任延伸:获证产品出现质量事故,认证机构承担连带责任;

- 动态抽查制度:取消“一次认证,终身有效”,建立随机抽查机制;

- 市场反哺机制:设立检测认证行业公信力基金,优质机构获保费补贴。

市场监管总局副局长蒲淳警示:“当前,一些无资质机构网络卖证屡禁不止,个别有资质认证机构存在虚假认证等违法行为”。只有让认证机构为其认证结果承担实质风险,行业才能正本清源。甘肃血铅事件以惨痛代价揭示一个真理:检测不只是一纸报告,更是公共安全的守护屏障。当检测结果出现20倍差异时,不仅延误患儿救治,更在撕裂社会信任的纤维。检测行业的本质是传递信任。中国检验认证集团副总经理孙汉福指出:“TIC行业在建设全国统一大市场、稳链强链、引导产业和消费提质升级等方面作用愈加明显”。但当这个信任传递机制自身出现信任危机时,整个质量基础设施的根基便开始动摇。在西安市中心医院外科楼病房里,接受排铅治疗的孩子们正在经历“3+4+3”治疗周期。他们身体里的铅终将被排出,但中国检测行业要排出“信任之铅”,则需要更彻底的刮骨疗毒——技术标准统一是基础,监管刚性是保障,透明度革命是关键。市场监管总局《质量认证行业公信力建设行动方案》设定的2026年目标,不应只是时间表,更应成为行业重生的倒计时。因为下一次血铅检测差异发生时,我们可能不再有20年的时间等待改变。此刻,西安市中心医院外科楼里,医护人员正为孩子们进行新一轮输液治疗。血铅检测仪上的数字缓慢下降,但家长们脸上的忧虑并未减轻——“排铅会带走其他微量元素,对孩子的长期影响医生也无法确定”。

检测行业的技术争议落在这些家庭身上,是实实在在的健康焦虑与未来隐忧。当某地检测机构为掩盖监管失职而压低数据,当认证机构为商业利益放松标准,代价最终由最弱势的群体承担。检测公信力的重建不只是技术校准,更是责任归位。毕竟,当彩色发糕中的铅粉混入儿童餐盘时,整个社会的信任根基已开始动摇。